Retapisser un fauteuil de façon traditionnelle

Comment recouvrir un fauteuil soi-même ?

Vous venez de récupérer un vieux fauteuil où votre séant s’enfonce dangereusement tout en étant meurtri

cruellement par des ressorts agressifs ? Pourtant vous ne voulez pas le jeter et vous n’avez pas les moyens de vous

payer les services d’un professionnel (d’ailleurs de plus en plus rare et donc de plus en plus onéreux…).

Une solution possible pour les bricoleurs minutieux et patients, avec du temps et de l’espace disponible dans un

lieu quelque peu isolé des oreilles sensibles : restaurer et tapisser un fauteuil vous-même.

Attention : vous pourrez être sujet à une addiction personnelle puis être submergé de demandes de restauration si vous vous vantez de cette activité auprès de votre entourage !

Les 15 étapes du retapissage d'un fauteuil

Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes étapes à suivre, dans l’ordre, pour retapisser un

fauteuil.

La technique de base de ce tutoriel est applicable pour tout type de fauteuil : fauteuil Crapaud, fauteuil Voltaire, fauteuil Club, fauteuil Louis XVI ou même une chaise...

Chaque étape est détaillée et illustrée de manière précise, avec les outils de tapissier nécessaires afin que vous puissiez

réaliser vous-même ce travail. Un lexique du tapissier est également à votre disposition pour bien comprendre tous les termes techniques de la tapisserie-décoration.

1. Dégarnissage intégral

Dans cette étape on peut ressentir l’ivresse de la destruction, à laquelle on doit résister.

Le but est d’enlever tout ce qui fixé sur la carcasse de bois. Au cours de cette « autopsie » vous rencontrerez plusieurs points délicats :

- Enlever les clous décoratifs sans produire d’éclats ou de marques dans le bois apparent du siège…

- Se battre avec les agrafes qui peuvent fixer le tissu sous les clous… quelques rénovateurs d’occasion se laissent parfois griser par l’agrafage électrique et produisent un flot excessif d’éléments bien difficiles à extraire.

- Penser à se munir d’un masque pour se protéger de la poussière accumulée au fil des ans entre les différentes toiles, dans différents crins ou pire… provoquée par la décomposition des mousses modernes…

Il est fortement conseillé de mémoriser et, si possible, de documenter (prendre des photos est une

bonne idée) la

façon dont le tapissier précédent s’y est pris au cours des différentes étapes de son travail au fil des couches

rencontrées.

Les étapes sont donc à l’inverse du processus de tapisserie qui viendra ensuite :

tissu et jaconas / ouate / toile blanche / crin animal / toile d’embourrure / crin végétal / toile forte / corde

de guindage / ressorts / sangle

.

Dégarnissage #1

Utilisez un Pied de Biche de Dégarnissage

Draper 64804

195mm Tack Lifter

Dégarnissage #2

Une bonne grosse tenaille tenaille peut aider

Silverline 993041

Tenailles de menuisier

Expert 250 mm

Dégarnissage #3

Il y a un coup de main à prendre pour ôter les agrafes.

Dégarnissage #4

Pour le ponçage du bois, veillez à utiliser du ruban abrasif de qualité (je vous conseille celui-ci ). Grain de 40 à 180. Si vous devez n'en choisir qu'un, prenez du grain 80, le plus versatile.

Conseil : Il ne faut pas hésiter à gratter "jusqu’à l’os" !

Klingspor Rouleau abrasif

25000 mm Grain 80

Dégarnissage #5

Ne pas oublier la sangle et le bon vieux tourniquet.

Dégarnissage #6

Très utile table étau et tout un jeu de serre-joints. Bien coller c’est bien brider !

Avec la colle à poisson des Frères Nordin, la plus efficace et dont l’odeur est supportable (trouvable ici ). Veuillez à bien respecter les délais de séchage !

Astuce : Si besoin, faire chauffer la colle au bain-marie et le bois sur une plaque de fonte.

Colle de Poisson

des Frères Nordin

2. Restauration

Les odeurs de la colle à poisson, de poussières, de ponçage et de sciage se mêlent, ici, à celles des produits de traitement de vernis et de résine.

L’objectif est ici de réparer les outrages du temps sur la carcasse. Il ne faut pas s’affoler car il existe des produits et des techniques pour réparer tous les accidents survenus :

- Boucher les trous de semences ou autres à la pâte à bois

- Traiter les trous d’insectes xylophages

- Changer les taquets ou les équerres abimés

- Recoller ou refaire quelques assemblages tenon-mortaise

- Recoller ou remplacer un pied ou un montant cassé ou vermoulu

Il faut savoir investir en temps et soins de ponçage pour bien réussir la patine ou le vernissage souvent nécessaire.

Il est souvent nécessaire de rafraîchir les chanfreins de la ceinture afin de pouvoir fixer plus facilement la toile d’embourrure

Ne pas oublier de protéger les parties fragiles du siège restauré avec du bull-pack ou autre car il va subir de nombreuses manipulations par la suite.

Restauration #1

Rebouchez les trous et défauts du bois avec de la pâte à bois.

Outil et Consommable :- Couteau à Mastic

- Pâte à Bois (la meilleure : le mastic à bois des Frères Nordin )

Astuce : Nettoyer à l’éponge humide avant séchage complet.

Restauration #2

Traitez les trous d'insectes

Consommable :- Résine de consolidation des bois vermoulus (voir ici )

Avertissement : Attention à l’odeur du solvant !

Restauration #4

Vernissage du bois. Un bon aspect "vernis-ciré" est obtenu avec trois couches de vernis ciré et un léger ponçage 000 entre les couches.

Consommables :3. Sanglage

C’est l’étape où il faut savoir doser ses efforts.

Il s’agit maintenant d’établir une bonne base solide pour la pose des ressorts, tout en gardant une certaine élasticité pour le confort de l’assise.

Vous trouverez souvent de vieux fauteuils où les sangles ne sont pas jointives. La préconisation actuelle recommande de ne pas laisser d’espace entre les sangles entrecroisées.

Il existe de nombreux modèles de tire-sangle plus ou moins sophistiqués à partir de la simple grosse tenaille (je vous conseille ce tire sangle ). Il faut, de toute manière, respecter au moins trois exigences :

- Ne pas produire de marques sur le bois du montant lors de la tension de la sangle

- Garder un bon compromis entre la tension excessive qui pourrait provoquer une rupture du montant et une qui n’aurait pas d’élasticité. Un bon repère est a production d’un son de tambour lors d’une percussion sur l’ensemble des sangles

- Respecter une certaine symétrie entre les tensions successives des différentes sangles afin de ne pas « gauchir » le siège.

Il est important de bien brider le siège sur un support stable avant de le sangler.

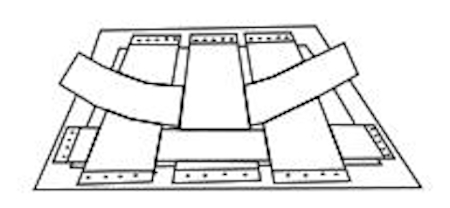

Sanglage #1

Schéma montrant la manière de sangler l'assise du fauteuil.

Sanglage #2

Commencer le sanglage au centre, sur l’avant, qui est généralement galbé

Consommable :- Sangle de 8,5 cm de largeur - Disponible ici

Sanglage #3

Tensionnez les sangles et fixez-les au fauteuil.

Outil et Consommables :- Tire-Sangle

(+ d'infos sur les tire-sangles ici ) - Grosses semences

(+ d'infos sur les semences ici )

Sanglage #4

Pour savoir si la bonne tension a été obtenue, la sangle tendue doit résonner comme un tambour.

Sanglage #5

Posez les sangles longitudinales en alternant les côtés par rapport au centre.

Puis posez les sangles transversales en alternant les départ à droite et à gauche, pour éviter le voilage de la carcasse et en suivant le plan de sanglage.

Sanglage #6

Attention à ne pas laisser d’espace entre les sangles.

4. Pose des ressorts

Glorieuse incertitude face à tous les choix possibles sur la taille et la disposition des ressorts.

La formule de calcul de hauteur de ressort la plus commune est de multiplier la distance

entre les sangles et

le haut des taquets avant par 1,5. mais certains rajoutent 1 cm.

Les hauteur des ressorts en acier sont souvent standardisées à 11, 14, 17 et 21 cm.

La disposition dépend de la forme de l’assise, souvent l’avant est un peu plus large que

l’arrière et on met un

ressort de plus sur la première rangée.

Si l’on veut augmenter la fuite de l’assise vers l’arrière on prend des ressorts moins hauts

pour la rangée

arrière.

Certains maximisent, d’autres minimisent le nombre total de ressorts…

Il est recommandé de ménager un espace d’au moins 3 cm entre les ressorts et le bois du siège et de répartir un espacement régulier entre les ressorts.

Les nœuds de tapisserie des ressorts se placent toujours à 45° par rapport aux axes du siège, ceci afin d’éviter l’usure prématurée que provoquerait le passage de la corde à guinder sur ces derniers.

C’est donc un peu difficile de fixer son choix, mais quand cela est fait, il ne faut pas oublier de tracer les emplacement sur les sangles.

La couture de la base des ressorts sur la sangle s’effectue au moyen d’une simple boucle de

ficelle à piquer .

Chaque ressort est fixé en quatre points :

- Après le point de départ, on commence par piquer la sangle par le dessous

- Pour les trois premiers points l’aiguille sort de la sangle à l’extérieur du ressort pour repiquer à l’intérieur

- Pour le quatrième point l’aiguille sort à l’intérieur du ressort pour repiquer à l’extérieur. Ceci pour éviter les croisements de ficelle qui sont des facteurs d’usure.

Ressorts #1

Calcul de la hauteur des ressorts adaptée.

Il faut tout d'abord mesurer la hauteur depuis l'assise (au

niveau des sangles) jusqu'en haut du taquet du fauteuil pour ensuite pouvoir effectuer le calcul nous

donnant la hauteur des ressorts à utiliser.

Formule :

H.ressort = 1,5 x H.taquet (arrondir le

résultat)

Ici, sur la photo : H.taquet = 11,3 cm ⇒ Les ressorts adaptés sont des ressorts de 17 cm de hauteur (11,3 x 1,5 = 16,95 ≃ 17).

Voici les tailles de ressorts les plus courantes :- 17 cm (Grand)

- 14 cm (Moyen)

- 11 cm (Petit)

Ressorts #2

Ici, donc, H.ressort = 17 cm.

Cependant, on installe parfois des ressorts de moindre taille sur la dernière rangée, proche du

dossier.

Dans l'exemple présenté, pour améliorer l’assise, on pourra choisir une H.ressort de 14 cm pour

la rangée

arrière des ressorts.

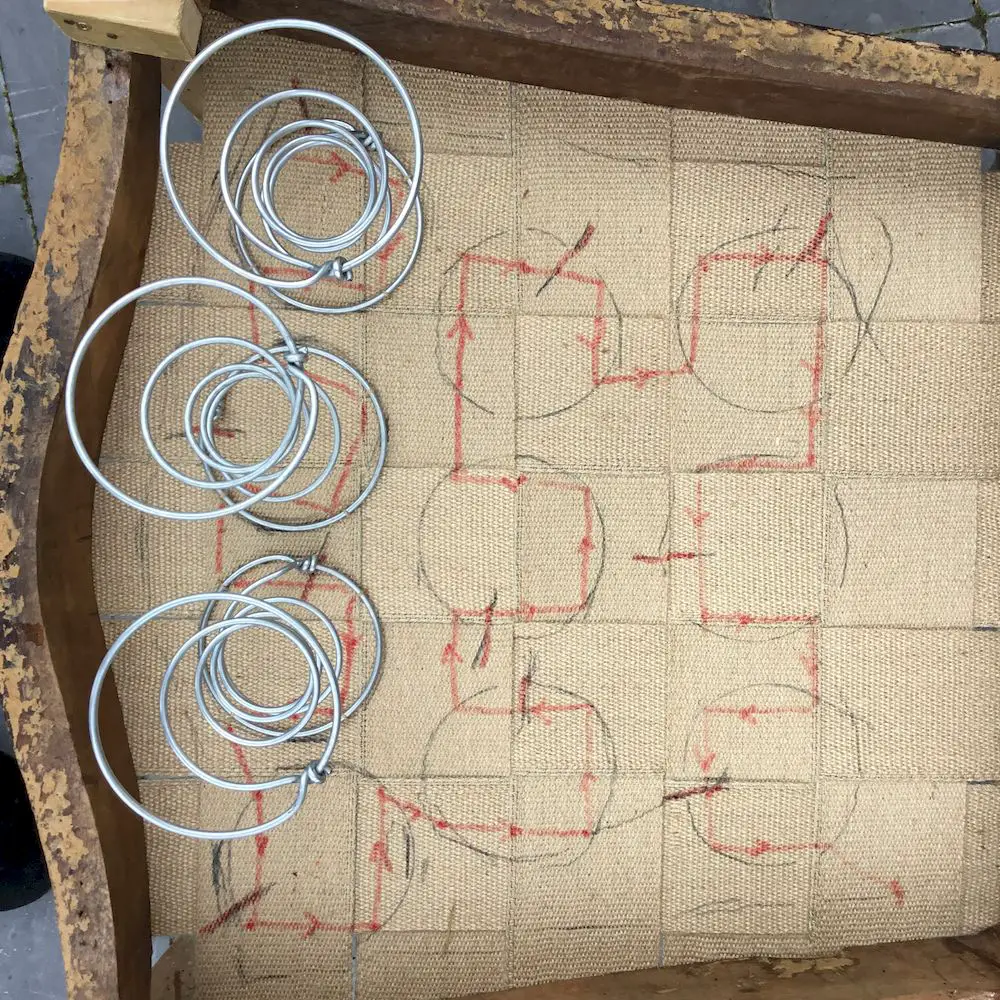

Ressorts #3

Disposez les ressorts en évitant qu’ils se touchent (2 à 3 cm d’écart).

Tracez leurs emplacements et le tracé du fil, en évitant les croisements (tracé en rouge).

Outil et Consommable :

Ressorts #4

Coudre la base des ressorts sur les sangles par une simple boucle, en évitant les chevauchements du fil.

Les nœuds supérieurs des ressorts sont disposés selon les diagonales de l’assise du fauteuil.

5. Guindage

C’est à cette étape que l’on teste la force des doigts et la robustesse des poignets et que l’on génère de la corne sur les côtés de la main. Ce qui explique qu’on se souvient longtemps de la poignée de main de certains tapissiers.

Deux écoles s’affrontent : celle de ceux qui commencent par les brins transversaux et l’autre par les brins longitudinaux et parmi cette dernière, ceux qui commencent à tirer de l’avant vers l’arrière et les autres qui commencent de l’arrière vers l’avant… A vous de vous faire une religion… Au final il faut que les ressorts soient à la bonne hauteur et bien alignés.

Les premières cordes à guinder seront passées sur les pavillons sans être nouées. La corde une fois tendue vient se fixer avec une des deux semences déjà plantées à mi-hauteur sur les traverses. Après le bon réglage la semence est enfoncée, afin de permettre de terminer tranquillement le nœud d’alouette sur la deuxième semence avant le cloutage définitif.

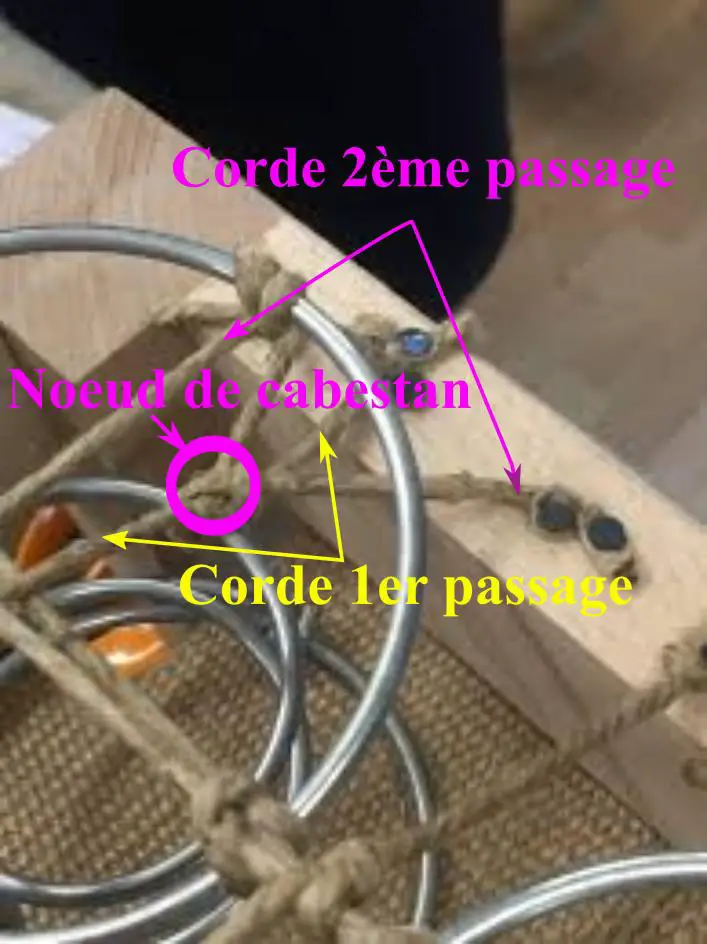

Au cours des deuxièmes passages la corde est nouée au moyen du nœud de rappel. Lors de l’exécution de ce nœud, il est bon de se rappeler que les deux brins qui sont amont du nœud sont toujours à l’intérieur des deux brins qui font la boucle.

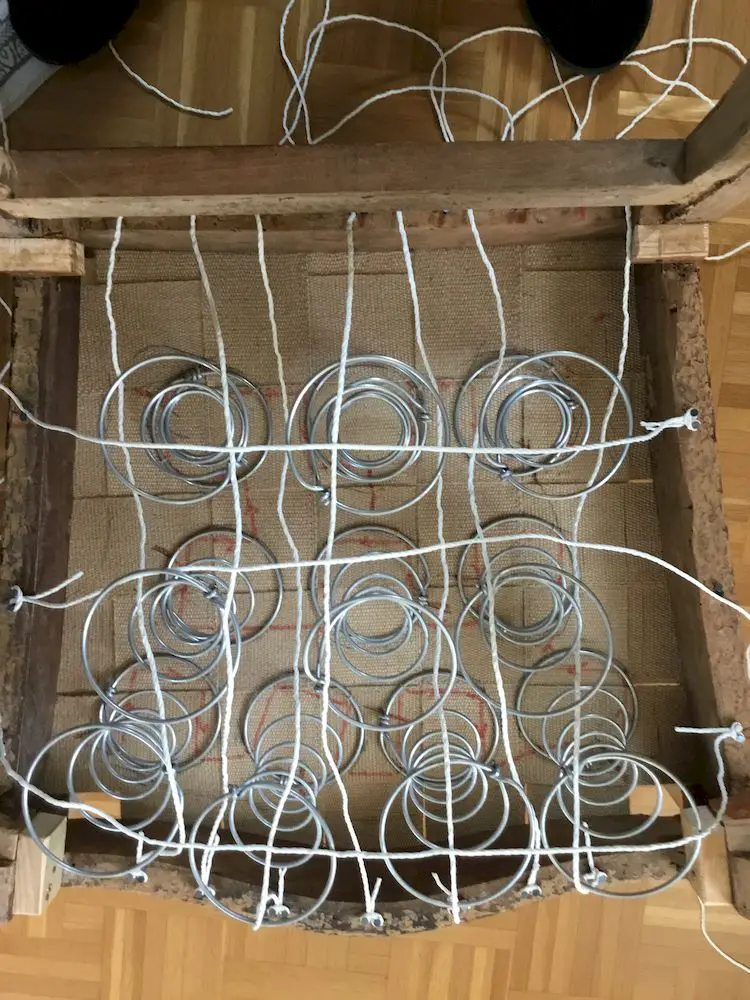

Guindage #1

La ficelle se fixe au départ, sur la carcasse au moyen de nœuds d’alouette entre deux grosses semences.

Consommables :

- Ficelle à Guinder

- Grosses Semences

Guindage #2

On fixe un brin à un bout de chacun des axes transversaux et longitudinaux. On plante une paire de semence à l’autre bout.

Prévoir des longueurs de brins de ficelle égales au triple de la largeur et au triple de la profondeur du fauteuils.

Guindage #3

On effectue une boucle sur chaque côté de la spire supérieure des ressorts qui sont dans l’axe du brin, sauf sur l’avant des premiers ressorts où on l’enroule sur la deuxième spire.

On fait un tour mort du brin sur la semence d’arrivée. On cloue cette semence lorsque

les ressorts sont

compressés jusqu’à hauteur des taquets.

Puis on enroule le brin sur la deuxième semence de façon à réaliser un nœud

d’alouette.

Guindage #4

On réalise la même chose sur les axes transversaux.

Astuce : des gants mitaines de vetétiste peuvent protéger les mains délicates lors des nombreux tirages de ficelle à guinder.

Guindage #5

2ème passage longitudinal

Guindage #6

Faire ce nœud de rappel sur tous les croisements entre le brin et les ressorts.

Guindage #7

Il s’agit d’un nœud de cabestan autour de la boucle du premier passage.

Guindage #8

On effectue le nœud de rappel sur tous les croisements :

- brin-ressort

- brin-brin

En fin de guindage les ressorts ne doivent pas être à plus de 2 cm au-dessus des taquets.